タッチ決済の仕組みとNFC導入の基礎知識

近年、スマートフォンやICカードをかざすだけで支払いが完了する「タッチ決済」が急速に普及しています。その中核となる技術がNFC(近距離無線通信)です。小売店や飲食店などでキャッシュレス決済の導入を検討している場合、このNFCがどのような仕組みで動作し、導入によって何が得られるのか、どのような準備や注意点があるのかを正しく理解しておくことが重要です。

本記事では、NFCの基本原理から店舗導入時のメリット・注意点、実際の設定手順までをわかりやすく解説します。

タッチ決済で使われるNFCとは?

NFCの基本原理と仕組み

NFC(Near Field Communication)は13.56MHz帯の電磁誘導を利用した近距離無線通信規格で、ISO/IEC14443やISO/IEC18092など複数の国際標準に準拠しています。通信距離は約4〜10cmに制限され、リーダー側が生成する磁界によりカードやスマートフォンが電力を受け取りながらデータをやり取りします。そのため、電源を持たないICカードでも動作し、スマートフォン同士のペアリングや決済用トークンの交換などが「かざすだけ」で完了します。短距離ゆえに傍受リスクが物理的に小さいことも決済利用を後押ししています。

NFCにはTypeA・TypeB・TypeFの3方式があり、非接触クレジット決済やモバイルウォレットでは主にTypeA/Bが用いられています。NFCフォーラムは世界400社以上の会員企業とともに相互運用性試験を行い、端末とカードが規格どおりに動作するようプロファイルを公開しています。これにより、異なる国やブランドのカード・スマートフォンでも同じリーダーで決済できる環境が整備されています。

NFCでの決済プロセスは、①リーダーが磁界を発生、②支払元デバイスがそれを検知して応答、③暗号化されたトランザクション情報を交換、④オンラインまたはオフラインで認証というステップで構成されます。近距離で瞬時にリンクが確立されるため接触型ICより処理時間が短縮され、モバイルデバイスでは決済アプリがSecureElementやハードウェアセキュア領域を使用して機密データを保護します。

NFCを使ったタッチ決済のメリット・デメリット

ショップ導入のメリット・デメリット

非接触決済はレジ前でカードを挿入したり暗証番号を入力したりする工程が不要なため、トランザクション完了までの平均所要時間が約1秒と試算されています。これにより列の回転率が上がり、ピークタイムの待ち時間を短縮できます。

また、端末にカードを差し込まないため摩耗や故障リスクが低減し、現金取扱量の削減によるレジ締め作業の効率化や衛生面の改善も見込めます。

顧客側にとっても、スマートフォンをポケットから取り出して画面ロックを解除するだけで支払いが完了する簡便さが評価されています。NFCでは決済アプリと店舗アプリを連携させることでポイント付与やクーポン配信を同時に行えるため、リピート促進や会員プログラムの強化にもつながります。

一方、導入コストや決済手数料が発生する点がデメリットです。とはいえ近年はモバイル型端末やクラウドPOSが広く普及し、リーダー内蔵型端末の価格も下がってきたため、小規模店舗でも初期投資を抑えて導入しやすい環境が整いつつあります。回収期間を試算し、現金取り扱いコストや顧客満足度向上による売上増を含めた総合的なROIで評価する視点が重要です。

セキュリティ面の注意点と対策

NFCは通信距離が極めて短い上、取引データは国際ブランドの規定に従い動的暗号化されるため、盗聴や改ざんが発生する確率は低いとされています。ただしリレー攻撃(中継による成り済まし)やマルウェアによる端末内部データの不正送信など、実装面での脅威は依然として存在します。

これを受け、PCISSCはモバイル決済を対象とする「PCIMPoC(MobilePaymentsonCOTS)」を策定し、ソフトウェアベースの暗号鍵保護やファームウエア検証、リスク監視体制など多層防御を求めています。

店舗が採用する決済端末・アプリはPCIDSSやMPoC準拠であることを確認し、端末OSとアプリを常に最新バージョンへ保つことが不可欠です。さらに、無人時間帯にリーダーの電源を落とす、物理的に端末を施錠する、ログをクラウドに自動送信して異常を即時検知するなど、日常オペレーションに組み込んだ多段階の管理が求められます。

キャッシュレス決済端末でのNFC導入方法

必要な機器とシステム要件

NFCタッチ決済を受け付けるには、①TypeA/B対応のリーダーを備えた決済端末、②決済アプリまたはクラウドPOS、③常時接続のインターネット回線、④決済代行事業者との契約が必要です。近年はリーダー・プリンタ・レシート管理を一体化したオールインワン端末や、スマートフォンとBluetoothリーダーを組み合わせるソリューションなど選択肢が豊富です。

クラウドPOSを利用する場合、リーダーとPOSアプリはAPIで連携し、売上データや商品情報をリアルタイムで同期できます。これにより、会計ソフトや業務分析ツールとのデータ連携が容易になり、在庫の自動更新や売上分析、損益管理などを効率化しやすくなります。特にクラウドベースの構成では、最新データへのアクセスや遠隔地からの店舗管理も可能になるため、業務の柔軟性が向上します。

オフライン決済に対応する端末では、通信障害時に取引情報を一時保存し、回線復旧後にまとめてオーソリを行うモードを備えています。ただしチャージバックリスクが高まるため、取引額上限や取引回数に制限を設定するなど、運用ポリシーによる補完が必要です。

iPhone・Android端末の設定手順

主要スマートフォンOSは、2024年以降「Tap to Pay」などの名称で端末単体による非接触決済受け付け機能を順次拡充しています。iPhoneでは設定アプリでウォレットと事業者アカウントを関連付け、NFCが常時有効な状態でSecure Elementにより決済トークンが保護される設計です。

Androidデバイスの場合、設定アプリでNFCをオンにし、Googleウォレットまたは選択した決済アプリをデフォルトの支払いアプリに設定する必要があります。画面ロック(PIN・生体認証など)が有効でなければならず、OSがセキュリティパッチを受信できる状態を保つことが条件です。

さらにMPoC認定の決済アプリをインストールすれば、専用ハードを追加せずにスマートフォンだけで非接触決済を処理できます。

複数端末を運用する場合は、モバイルデバイス管理(MDM)でアプリ以外のインストールを制限し、紛失時の遠隔ロックやデータ消去を実行できるよう設定してください。これにより、従業員端末の私的利用によるリスクを抑えつつ、アップデート配信を集中管理できます。

運用時の注意点と効率化のコツ

導入後は月次・日次で決済件数、失敗率、平均処理時間をダッシュボードで可視化し、閾値を超えた異常が発生した際にアラートが届く仕組みを構築しましょう。MPoCではログの保存と監査が義務化されているため、自動レポートを活用することで監査対応を簡素化できます。

ピークタイムのレジ混雑を回避するには、セルフオーダー端末やモバイルオーダーアプリと組み合わせ、注文から決済までを顧客が一貫して操作できるフローを構築するのが有効です。これによりスタッフは商品提供や接客に集中でき、客単価と回転率の両面で効率化が期待できます。

また、非接触決済対応マークを入口やカウンターに掲示し、スタッフが「スマホをかざすだけでお支払いいただけます」と積極的に案内することで、利用率が向上しやすくなります。表示素材は決済ブランド各社が提供する公式データを使用し、ブランドガイドラインに沿ったサイズ・色で掲出することが推奨されます。

おすすめキャッシュレス端末ブランド3選

「すぐに資金を受け取りたい」「決済手段の幅を広げたい」「訪日外国人に対応したい」など、店舗によって導入時に重視したいポイントはさまざまです。

本サイトでは、よくある重視ポイントである「入金サイクル」「決済手段の多さ」「インバウンド機能」に注目し、3つのキャッシュレス端末ブランドを厳選してご紹介しています。自店舗に適した端末選びの参考にぜひご活用ください。

まとめ

NFCタッチ決済は国際標準の近距離無線技術として高速で衛生的な会計体験を提供し、リーダー・モバイル端末の価格低下とクラウド連携の進展により、規模を問わず導入ハードルが下がっています。店舗側はTypeA/Bに対応した端末とPCIMPoC準拠アプリを選定し、スマートフォン設定やログ監視を適切に運用することで、セキュアかつスムーズな非接触決済環境を構築できます。

キャッシュレスを導入するのであれば、店舗の状況に合ったキャッシュレス決済端末を選びましょう。TOPページでは、「入金サイクル重視」「豊富な決済手段」「インバウンド対策機能」という3つの重視したいサービス別にキャッシュレス決済端末を紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

キャッシュレス決済端末を選ぶ際に重視されやすいサービス別で、おすすめの決済端末を紹介しています。

最短翌営業日に入金可能な

(Square株式会社)

(https://squareup.com/jp/ja)

- スタートしたばかりで客入りが安定していない飲食・小売店

- 保険適用分の入金タイミングにより繁忙期の運転資金に悩む接骨院・鍼灸院

入金サイクルは最短翌営業日。月2回支払いのキャッシュレス決済サービスが多い中、売上がすぐに手元に入ることが魅力。

迅速な仕入れが必要なイベント出店時でも、仕入れ用の資金を確保しながら運営が可能。

77種の決済が可能な

(株式会社リクルート)

(https://airregi.jp/payment/)

- 地元民の来店が多い地方都市にある個人経営のコンビニエンスストア

- 幅広い年代の客層が行きかう商店街に店を構える個店

77種の決済種類に対応。特定地域で展開しているアプリやQRコードなどにも対応しており、地域活性化や集客を支援する効果も期待できる。

地方銀行が提供する決済にも対応し、銀行とのつながりが強い高齢者への強みも発揮。

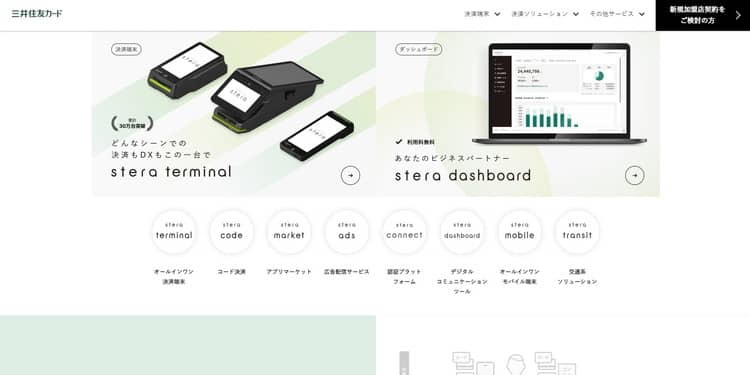

19種の通貨で決済が可能な

(三井住友カード株式会社)

(https://www.smbc-card.com/kamei/stera/index.jsp)

- 海外旅行客が多く訪れる観光地の宿泊施設や土産物店

- 訪日外国人が多く来店する都市部のドラッグストアや家電量販店

米ドルを始めとした19種類の通貨で決済が可能なため訪日外国人へのサービス向上が可能。

また、免税処理をパスポートの読み取りと商品情報などの入力のみで行え、お客様とスタッフ双方の手間が省ける。