キャッシュレス決済のセキュリティリスクとは

キャッシュレス決済の普及が進むなか、店舗ではQRコードをはじめとする新しい決済手段の導入が加速しています。しかしその一方で、決済端末やネットワークを狙った不正アクセスや情報漏えいといったセキュリティ上の問題も顕在化しており、導入や運用に不安を感じている店舗オーナーや担当者も少なくありません。

本記事では、キャッシュレス決済に伴う具体的なセキュリティリスクと、それに対応するための実践的な対策を詳しく解説します。

キャッシュレス決済とは

キャッシュレス決済とは、現金を用いずにクレジットカードやデビットカード、電子マネー、QRコード決済などのデジタル手段を用いて支払いを行う仕組みです。現金の受け渡しを省略できるため、会計時のミスや待ち時間を減少させることができます。オンライン・オフライン双方で対応サービスが拡大しており、スマートフォンひとつで複数の決済手段を切り替えられる利便性が特長です。

飲食店や小売店ではPOSレジと連携し、売上管理や顧客分析といった業務効率化にも寄与します。

キャッシュレス決済に取り組む理由

店舗側がキャッシュレス決済に取り組む主な理由は、会計の効率化と顧客サービスの向上にあります。現金授受を減らすことでレジ回りの業務負荷が軽減し、スタッフは接客に集中しやすくなります。また、決済データを活用して顧客の購買履歴を分析し、適切なプロモーションを実施できる点も大きなメリットです。

さらに、近年の衛生意識の高まりを背景に、現金を介した接触を減らすことが飲食店などで歓迎されています。政府のキャッシュレス化推進政策により、導入支援策やポイント還元制度も整備されており、初期投資のハードルが下がっている点も後押しとなっています。

急速に拡大するQRコード決済とは

QRコード決済は、店舗が提示するQRコードをスマートフォンで読み取って金額を入力・承認する方式や、ユーザー側が提示したQRコードを店舗端末でスキャンする方式があります。スマホアプリだけで決済が完結する手軽さから、後払い型やプリペイド型、口座直結型など多様なサービスが登場しています。

国内外の主要プラットフォームが競合し、ポイント還元キャンペーンも活発化しているため、利用者のリピート率が高いのが特徴です。業界ごとにCPM(顧客提示型)とMPM(店舗提示型)といった方式の違いがあり、導入事例も拡大しています。

キャッシュレス決済端末が直面するセキュリティリスク

カード決済端末のリスク

カード決済端末は店舗のレジ周りに設置される重要な機器ですが、物理的なアクセスの機会が多い分、第三者による不正改造やスキミングなどのリスクが存在します。特に端末の筐体に隠されたデバッグ用シリアルポートがメーカーから意図せず残されたまま出荷されるケースがあり、わずか数十秒でアクセス可能な状態だと、外部から任意のコード実行やルートシェルの取得が可能であると報告されています。

さらに、Android OSを搭載したスマートPOS端末は、悪意あるアプリケーションのインストールによってNFCリレー攻撃やマルウェア感染の危険性を孕み、カード情報を傍受・改ざんされる恐れがあります。デバイスに保存されたトランザクションログや一時的にメモリに展開されるカード番号が暗号化されずに保持されている場合には、解析者により情報を抜き取られるおそれがあります。

製造段階でファームウェアが最新のセキュリティパッチで更新されていないと、既知の脆弱性を悪用された攻撃を受けやすくなります。また、スキミングデバイスを外付けし、磁気ストライプ情報やPIN入力を秘密裏に収集する手口も報告されており、油断できません。これらのリスクへの対策としては、PCI DSSやPTSなどの国際規格に準拠した暗証番号入力装置の利用や、定期的な物理点検、セキュアブートおよび署名付きファームウェアイメージの適用が求められます。

QRコード決済のリスク

QRコード決済はスマートフォンひとつで手軽に利用できる一方で、静的なコードの悪用やフィッシング詐欺など新たな脅威が生じています。最近では、電子メールやSMSに埋め込まれたQRコードをスキャンさせて偽の決済ページへ誘導し、ユーザーの認証情報や銀行口座情報を盗み取る「クイッシング」と呼ばれる攻撃が急増しており、2024年10月から2025年3月までの6か月間で170万件以上の悪意あるQRコードが検出されたと報告されています。

店舗向けの決済用QRコードに別の偽QRコードを貼り付け、消費者を詐欺業者の口座に送金させる手口も確認されており、ひと目では判別が難しい場合が多いです。さらに、一度生成された静的QRコードは不正にキャプチャされて複数回利用されるリスクがあり、リプレイ攻撃によって二重請求や不正利用が発生する可能性があります。

加えて、QRコードの画像を読み取るアプリケーションにマルウェアが仕込まれ、読み取り情報を外部に送信する手口も報告されており、端末側のセキュリティが脆弱な場合には決済情報が流出する恐れがあります。また、動的QRコードを用いずに固定コードを使用し続けると、悪意のある第三者に利用履歴から店舗や顧客の購買データを収集・解析される可能性も指摘されています。

これらのリスクを軽減するためには、時間や取引ごとに変化する動的QRコードの導入や、正規のアプリケーション以外からQRコードを読み取らせないよう端末設定を厳密に管理することが重要です。ユーザーにも、提示されたQRコードが正規のものであることを確認する習慣を啓発し、不審なコードには安易にアクセスしないように周知する必要があります。

ネットワーク・通信のリスク

決済端末とサーバー間の通信において暗号化が適切に行われていない場合、ネットワークを経由した中間者攻撃(MITM)によって決済情報が傍受・改ざんされるリスクがあります。従来のTLS通信が用いられていても、サーバー認証のみ行いクライアント認証を行わない場合には、偽のサーバーとして振る舞う攻撃者に容易に誘導される可能性があります。

事業者によっては、DUKPT方式などの一回限りのセッション鍵を利用する暗号化手法を採用しておらず、静的な鍵を使い回しているケースもあり、鍵管理が破られると全取引が危険に晒される恐れがあります。POSシステムに対して、P2PE(ポイント・ツー・ポイント暗号化)認定機器を導入して安全なチャネルを確保することで、端末内でカード情報を暗号化しセンターでのみ復号できる環境を構築することが可能ですが、導入コストや環境構築の手間から未実装の店舗も少なくありません。

さらに、店舗内ネットワークが従業員用や顧客用Wi-Fiと分離されていない場合、外部から接続したデバイスを経由して内部ネットワークに侵入され、決済通信を狙われる危険性があります。DNSキャッシュポイズニングやARPスプーフィングによって端末が偽サーバーに接続させられ、盗聴や改ざんが行われる事例も報告されています。

加えて、決済端末のファームウェアやOSのアップデートが適切に管理されていないと、既知の脆弱性を悪用した攻撃にさらされる恐れが高まります。これらのリスクを防ぐためには、通信経路の暗号化に加えて、ネットワークセグメンテーションやアクセス制御リストの厳密な設定、定期的な脆弱性スキャンとパッチ適用が不可欠です。

サービス設計の甘さが招く不正利用

キャッシュレス決済システムのサービス設計段階で認証や入力チェックが不十分な場合、不正利用や脆弱性を突かれるリスクが高まります。例えば、APIの認証がトークンだけに依存し、IP制限や二要素認証を実装していないと、攻撃者は不正に複数回リクエストを送り、商品代金だけを支払わず出荷を受け取ることが可能となります。

決済サーバーやバックエンドシステムでレートリミットが設定されていない場合には、ブルートフォース攻撃や辞書攻撃によって不正な決済リクエストを大量に処理され、システム負荷や被害拡大を招きます。加えて、レスポンスのエラーメッセージから内部処理の情報が漏えいすると、攻撃者はシステム構造を理解してさらに高度な攻撃を仕掛けやすくなります。

キャンペーンやポイント還元の実装において顧客ごとの上限を適切に管理していないと、同一アカウントや複数アカウントを使った還元上限の突破が可能となり、不正に不当な利益を得られる恐れがあります。システム設計時には、業務フローに沿った入念な脅威分析と、OWASP Top Tenなどのガイドラインを活用したセキュアコーディングが求められます。

注意したいポイント還元やキャンペーンの不備

消費者に還元を訴求するポイントプログラムやキャッシュバックキャンペーンは、集客効果が高い一方で、不正利用の温床となる場合があります。たとえば、キャンペーン適用条件のチェックがサーバー側で十分に行われておらず、クライアント側のJavaScript検証だけで制御していると、改ざんツールによって条件を偽装し、無制限に還元を得る手口が確認されています。

さらに、不正アカウントを大量に発行し、同じキャンペーンコードや招待リンクを使い回すことで、実態以上の効果を享受している事例も報告されています。キャンペーン運用時には、利用回数や利用者ごとの還元上限をデータベースレベルで厳密に管理し、不正パターンを検知するモニタリング機能を組み込むことが重要です。

加えて、還元履歴やキャンペーン利用状況のログを長期保存し、異常な振る舞いがあった際にはすぐにアラートを発し、運用担当者が迅速に対応できる体制を整えておく必要があります。

店舗で実践すべきセキュリティ対策

店舗スタッフ向け対策

店舗スタッフは決済端末やシステムの最前線に立つ存在であり、セキュリティ意識の高さが被害を防ぐ鍵となります。まず、端末の設置場所をお客様の視認性が高い場所に限定し、第三者の不審な行為をすぐに発見できる環境を整備します。次に、日常的に決済用QRコードや端末周辺の貼り付け物をチェックし、偽造や貼り替えがないかを数時間おきに確認するルールを運用します。

また、スタッフ向けに定期的なフィッシング対策研修やマルウェア感染事例の共有を行い、疑わしい電子メールやSMSに含まれるQRコードの扱いについて教育します。PIN入力端末に対しては、入力中に周囲の視線が届かないように声掛けや遮蔽物を利用し、肩越しに番号を盗み見られない工夫を実施します。

加えて、決済端末のログイン情報や管理者パスワードは共有せず、個別IDと二要素認証を導入することでアカウントのなりすましを防ぎます。スタッフ全員にセキュリティポリシーを配布し、違反や事故が発生した際の報告フローを明確化しておくことが重要です。

システム・端末管理

決済システムや端末管理にあたっては、最新のセキュリティパッチ適用とファームウェア更新の実施が不可欠です。ベンダーから提供されたアップデート情報は速やかに確認し、テスト環境で動作検証した上で本番環境に適用する運用ルールを定めます。端末のハードウェアにはローカル管理者権限を極力制限し、不必要なソフトウェアインストールを禁止するホワイトリスト方式のアプリケーション制御を導入します。

ネットワーク面では、決済端末用ネットワークと従業員ネットワーク、顧客用Wi-Fiを物理的または論理的に分離し、ファイアウォールでアクセス制御を厳格化します。DUKPT暗号化やP2PE認定端末を活用し、端末内でカード情報を暗号化したまま決済センターに送信できる環境を整えます。

証明書の有効期限管理やキー管理については中央集中型システムを利用し、期限切れや盗難に備えて自動更新や遠隔無効化が可能な体制を構築します。また、ログ収集基盤を構築し、決済イベントの監視や異常検知システムによるアラート設定を行うことで、早期発見と対応を実現します。

緊急時対応とインシデント管理

万一不正アクセスやマルウェア感染などのインシデントが発生した際には、被害の拡大を最小限に抑えるための事前策定された対応フローが不可欠です。まず、端末やシステムに異常を検知した場合は即座に決済センターへの接続を遮断し、ネットワーク分離を実行します。次に、影響範囲の特定と被害状況の把握を行い、ログを保存・解析できるよう証跡を確保します。

並行して、関係する決済事業者やカード会社、法務部門へ速やかに連絡し、必要な情報共有を行います。顧客や関係者への影響が大きい場合には、法令や業界ガイドラインに基づく通知を速やかに実施し、信頼回復に努めます。復旧後にはインシデント発生の原因分析と再発防止策の検討を行い、対応プロセスを見直すことで組織学習を促進します。定期的なインシデント対応訓練を実施し、スタッフのスキル向上と体制の熟練化を図ることも重要です。

ユーザー目線も踏まえたセキュリティ対策

セキュリティ対策は店舗側だけでなく、ユーザー視点のUXと両立させる必要があります。決済アプリ上では店舗名や取引金額、アイコンをわかりやすく表示し、正規の取引であることを利用者自身が確認しやすいUIを設計します。QRコード決済では、動的に変化するコードやワンタイムパスワードを活用し、ユーザーがスキャン前に取引内容を再確認できるガイダンスを表示します。

また、誤ったレシートや取引通知が到着した場合にすぐ問い合わせが可能なサポート窓口情報を明示し、トラブル時の対応を迅速化します。これらの施策を通じて、ユーザーの安心感を高めつつセキュリティ強化を図ることができます。

おすすめキャッシュレス端末ブランド3選

「すぐに資金を受け取りたい」「決済手段の幅を広げたい」「訪日外国人に対応したい」など、店舗によって導入時に重視したいポイントはさまざまです。

本サイトでは、よくある重視ポイントである「入金サイクル」「決済手段の多さ」「インバウンド機能」に注目し、3つのキャッシュレス端末ブランドを厳選してご紹介しています。自店舗に適した端末選びの参考にぜひご活用ください。

まとめ

キャッシュレス決済の安全性を確保するには、端末やシステムの潜むリスクを正しく把握し、多層的な対策を実践することが不可欠です。店舗スタッフの教育や適切な端末管理、緊急対応体制の整備に加え、ユーザー視点を取り入れた使いやすいUXを両立させることで、安心して利用できる環境を構築できます。今後も技術動向や攻撃手法の変化に対応し、継続的な改善を行いましょう。

キャッシュレスを導入するのであれば、店舗の状況に合ったキャッシュレス決済端末を選びましょう。TOPページでは、「入金サイクル重視」「豊富な決済手段」「インバウンド対策機能」という3つの重視したいサービス別にキャッシュレス決済端末を紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

キャッシュレス決済端末を選ぶ際に重視されやすいサービス別で、おすすめの決済端末を紹介しています。

最短翌営業日に入金可能な

(Square株式会社)

(https://squareup.com/jp/ja)

- スタートしたばかりで客入りが安定していない飲食・小売店

- 保険適用分の入金タイミングにより繁忙期の運転資金に悩む接骨院・鍼灸院

入金サイクルは最短翌営業日。月2回支払いのキャッシュレス決済サービスが多い中、売上がすぐに手元に入ることが魅力。

迅速な仕入れが必要なイベント出店時でも、仕入れ用の資金を確保しながら運営が可能。

77種の決済が可能な

(株式会社リクルート)

(https://airregi.jp/payment/)

- 地元民の来店が多い地方都市にある個人経営のコンビニエンスストア

- 幅広い年代の客層が行きかう商店街に店を構える個店

77種の決済種類に対応。特定地域で展開しているアプリやQRコードなどにも対応しており、地域活性化や集客を支援する効果も期待できる。

地方銀行が提供する決済にも対応し、銀行とのつながりが強い高齢者への強みも発揮。

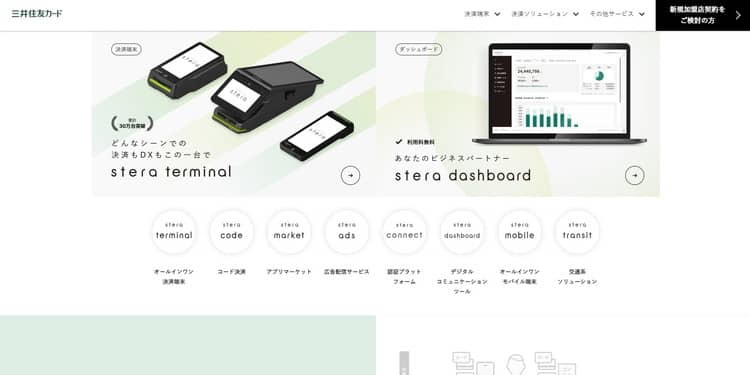

19種の通貨で決済が可能な

(三井住友カード株式会社)

(https://www.smbc-card.com/kamei/stera/index.jsp)

- 海外旅行客が多く訪れる観光地の宿泊施設や土産物店

- 訪日外国人が多く来店する都市部のドラッグストアや家電量販店

米ドルを始めとした19種類の通貨で決済が可能なため訪日外国人へのサービス向上が可能。

また、免税処理をパスポートの読み取りと商品情報などの入力のみで行え、お客様とスタッフ双方の手間が省ける。